*******

Scritto dedicato ai nonni, Giuseppe ed Arcangelo che combatterono e lavorarono per la Patria durante la Grande Guerra.

DI TIZIANO DE COL

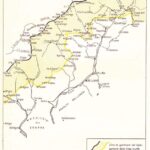

Il poderoso contrafforte orografico costituito sulla linea geologica detta della Valsugana, con i profondi intagli ortogonali ad essa offerti dalla Valle del Mis, dalla Valle del Cordevole e dalla Valle del Maè, è stato storicamente utilizzato come gigantesco bastione da anteporre alle invasioni provenienti da settentrione. Il tratto di territorio che da questa linea orografica SO-NE portava al confine – prima della Serenissima e poi del Regno d’Italia – con Trentino e Tirolo, è da sempre stato usato come cuscinetto dove smorzare l’impeto dell’invasore (anche lasciandolo libero di incendiare e saccheggiare), delegando il controllo del territorio in questa “terra di nessuno” agli stessi abitanti del luogo organizzati sotto forma di “milizia territoriale”; la stessa cognizione portò alla formazione di corpi dell’esercito italiano (come gli Alpini) fortemente radicati sul territorio. Il concetto era basato sulla organizzazione romana dei soldati limitanei e poi utilizzato dai Longobardi col sistema degli arimanni. Tutte e due queste organizzazioni davano ai soldati di confine il possesso del territorio: i Romani chiamavano le terre concesse ai soldati fondi limitanei ed i Longobardi arimanie. La Serenissima continuò poi con questo metodo appoggiando il sistema delle Regole – che tra l’altro coinvolgeva i residenti nella difesa militare – e lo Stato Italiano costituito dai Savoia continuò propugnando la costituzione di un corpo territorializzato quale appunto quello degli Alpini. Dopo questa digressione storica ritorniamo alla linea di difesa vera e propria. Se fino alla fina del 1800 le opere di difesa arretrate e di maggior consistenza erano concentrate nel fondovalle – come per esempio il Castello Agordino alla Tagliata di S.Martino sul Cordevole – nei primi anni del 1900 si sentì l’esigenza di ampliare sia nelle dimensioni che in quota queste fortificazioni creando il concetto di sbarramento anche posto su più linee lungo la stessa valle, creando un’unione tra i vari capisaldi e costituendo le cosiddette linee difensive. Vennero così collegati insieme lo sbarramento Brenta-Cismon con quello del Cordevole e la Fortezza Cadore-Maè, realizzando un’opera poggiata quasi totalmente sulla citata “discontinuità geologica della Valsugana” con una grande opera di costruzione di fortezze in caverna attrezzate con cannoni, piazzole per obici, caserme per i militari e viabilità di collegamento tra tutti questi elementi. Quest’insieme di opere prese il nome di linea difensiva di massimo arretramento o estrema resistenza detta convenzionalmente “Linea Gialla”. Essa, nel settore della IV Armata, si sviluppava da Ospedaletto in Valsugana, Cima Caldiera, M.Angaro, M.Totoga, M.Pavione, Piz di Sagron, Cimonega, Pizzon, M.Celo, Tàmer, Framont, Civetta, M.Fernazza, M.Penna, M.Rite, Antelao, Marmarole, Cima Gogna, M.Tudaio, Casera Razzo. Avanti ad essa in direzione del confine vi era una linea di resistenza arretrata detta “Linea Azzurra” e a ridosso del fronte la linea di resistenza principale detta “Linea rossa”. Risulta subito evidente che la “Linea Gialla”, essendo la linea di estrema resistenza e quindi quella più stabile, doveva essere la più fortificata in Agordino: si sviluppava, nel tratto da F.lla Moschesìn al Pizzon (o Piz di Mezzodì) attraverso le opere di fortificazione chiamate Sbarramento Cordevole. A nord-est di F.lla Moschesìn la linea continuava con le poderose fortificazioni di M.Rite, dei Forti di Col Vidal, Pian dell’Antro e M. Tudaio collegate tra esse con altre fortificazioni minori – ma non certo insignificanti – e collegate allo Sbarramento Cordevole tramite F.lla Moschesìn alla Valle del Maè con le sue fortificazioni di Bas di Càora poste a Mezzocanale (presso Soffranco) e di Col Pradamio (o Pradomio) poco più a monte. Sempre in Val Maè trovarono posto le fortificazioni dello Spiz Zuèl (2033 m) e del Col de Salèra (1629 m). Questa linea difensiva corre sul fianco nord del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e si presta benissimo ad un indirizzo turistico-culturale percorrendo i km di mulattiere e strade militari che la costituiscono e, con un futuro possibile recupero delle opere militari in caverna e dei fortini, può divenire un buon strumento di fruizione controllata del Parco da svilupparsi soprattutto tramite visite guidate e calmierate. Importante è anche il fattore naturalistico che la “Linea Gialla” evidenzia, essendo essa stata poggiata sull’accennata Linea della Valsugana, e quindi con ulteriori interessi che si ricollegano a quelli storici che potranno essere sviluppati in futuro sia verso SO che verso NE, sempre sui percorsi militari della “Linea Gialla” creando un percorso tematico tra il M.Rite e il Pavione.

La “Linea Gialla” tra Zoldo ed Agordo

Fino al 1800, prima e durante la dominazione della Serenissima, non c’erano degli sbarramenti consistenti nell’area della Val Cordevole e della Valle del Maè. Ad Agordo vi era il Castel Agordino, sito nella località detta appunto I Castei, che consisteva in uno sbarramento attraverso il quale filtrava la strada o meglio la mulattiera che conduceva da Belluno ad Agordo; dal 1640 circa gli sbarramenti diventarono due, uno era il Castel Agordino ed un altro, posto a breve distanza verso Belluno era costituito da un muro con portale al quale venne affiancato un Casòn da guardia nel 1717 circa. Successivamente, durante il periodo di sovranità Austro-Ungarica del Lombardo Veneto, terminato con l’annessione del Veneto all’Italia (1866), da parte degli occupanti non vi fu alcun motivo per fortificare quest’area ché, da terre confinarie erano diventate parte centrale dell’impero, senza quindi importanza strategica. Ma con l’Unità d’Italia – come per la Serenissima – il nuovo Stato Italiano si ritrovò nella necessità di dover nuovamente difendere la propria frontiera proprio in queste zone che, data l’asperità del territorio, ben si prestavano ad un preciso controllo. La nuova frontiera Italia-Austria aveva infatti origine dallo Stelvio e lungo il confine Trentino, Livinallongo, Ampezzo, la Carnia e il Carso, giungeva al Mare Adriatico formando una grande ‘S’ coricata che presentava il suo fondo in corrispondenza del Trentino meridionale creando un pericoloso cuneo nel nuovo Stato Italiano. Le autorità politiche e militari Italiane iniziarono quindi, subito a ridosso dell’Unità d’Italia, a fortificare questa lunga frontiera anche se si era in presenza di un trattato di amicizia Italia-Austria-Germania conosciuto come “Triplice Intesa”. Strana amicizia questa, che vedeva anno dopo anno crescere nei territori di confine gigantesche fortificazioni sia Austriache che Italiane. Nella prima parte di questo periodo storico vennero edificati soprattutto dei forti di fondovalle conosciuti come Tagliate, nella nostra zona venne costruita la Tagliata di San Martino i cui lavori iniziarono nel 1883 e terminarono nel 1887. Il forte era posizionato sul piazzale dell’attuale casa cantoniera Anas – sul tratto dismesso della rotabile agordina nella Gola dei Castèi – e fu fatto saltare nel 1917, precisamente il 10 novembre, dopo la rotta di Caporetto, durante la ritirata sul Piave. Il forte era il classico sbarramento stradale, cioè con la carrozzabile che vi passava attraverso in modo da controllarne capillarmente il traffico. Inoltre vi era un Fortino Alto o Corpo di Guardia posto sulla selletta del Sasso di S.Martino.

Forte di S.Martino

Chiamato da O.Brentari nel 1887 anche Forte Tagliata del Sasso di S.Martino. Sempre il Brentari dà notizie sulla costruzione del Forte : “…… cominciato nel 1883, finito nel 1887. Il grandioso muraglione di sostegno della strada venne eretto nel 1885.- Dal forte, salendo per un sentieruccio a sinistra, in 5 min. si giunge al Corpo di Guardia, piccolo fortino che chiude la stretta gola fra il Sasso ed il monte che s’innalza sulla destra della valle Serrade. Di qui in altri 5 min. per il sentiero che gira prima per il lato Ovest e quindi a Nord del dosso, si giunge alla vetta del Sasso di S. Martino, grossa rupe arrotondata che chiude la valle (……). Esistono ancora i ruderi della cappelletta di S.Martino”. Il 7 Luglio 1909 il Tenente Comandante il Distaccamento Val Cordevole del Gruppo Compagnie d’Artiglieria, accantonato alla Tagliata di S.Martino così scriveva al Sindaco di La Valle: “Si ha il pregio di avvertire la S.V. che il Distaccamento d’Artiglieria accantonata alla Tagliata di S.Martino eseguirà, nei giorni e nelle località sotto indicate, dalle 6 alle 8 alcune esercitazioni di tiro a. proietto. Si pregherebbe pertanto la S.V. a volersi interessare per far conoscere ai propri dipendenti che nei giorni e nelle ore anzidette sarà impedito il transito e la permanenza di persone e di animali nelle zone pericolose sotto segnate.

Giorno Posizione della batteria Zone pericolose

9 Tagliata Sasso S.Martino Strade pericolose e vicinanze dal

ponte del Castello al ponte della

Muda.

13 Cima di Sasso S.Martino Strada provinciale e vicinanze dal

ponte del Castello alle Fucine.

Piano di Noach.

14 Piano di Noach Strada provinciale dal ponte del Cristo

fino a 500 m oltre le fucine.

Valle Imperina fino all’altezza di Tos.

Mezz’ora prima del tiro a proietto sarà sparato un colpo di avviso a salve. Le norme generali di sicurezza sono le stesse emanate testè dal Comando la 14a Comp. Da Montagna distaccata ad Agordo.[i]

Possiamo quindi dedurre che i pezzi d’artiglieria montati alla Tagliata S.Martino (probabilmente cannoni da 75 mm o da 120 mm come massimo) erano presumibilmente montati all’ interno del Corpo di Guardia in alto viste le grandi aperture quadrate (70 x 80cm e 140 x 100 cm) fatte nel muro verso La Muda. Risulta difficile comprendere il perché i cannoni fossero puntati in senso inverso a quello dal quale doveva provenire l’attacco. Deduciamo comunque che vi erano anche dei cannoni posizionati sulla sommità del Sasso di S.Martino puntati verso Rivamonte e Noach e questo è il motivo della vasta spianata i cui lavori hanno probabilmente distrutto i resti della chiesetta che il Brentari dava come presenti 22 anni prima, nel 1887. La spianata sulla sommità era, prima dei lavori militari di inizio 1900, raggiungibile dal Corpo di Guardia posto sulla forcella tramite una stradina che partiva dal lato del forte verso Agordo. Questa, seguendo un’ampia cengia sopra i dirupi, volgendo in direzione ovest, aggirava l’elevazione in senso orario fino a raggiungerne la sommità e quindi la chiesetta di S.Martino; le opere belliche per la Grande Guerra utilizzarono il primo tratto di questa stradina come collegamento per una postazione d’artiglieria in caverna con linea di tiro verso Le Campe (e che probabilmente venne armata con un cannone da 75 mm o da 120 mm come massimo calibro). L’ingresso della galleria è posto sul lato sud del Sasso e si entra in direzione nord per poi curvare verso ovest dove trova posto la camera di tiro con finestra di circa 80 x 100 cm di altezza riquadrata in calcestruzzo. Sull’altro lato del Corpo di Guardia venne successivamente costruita una mulattiera larga circa 2 m, completamente intagliata nella roccia; questa, con sapienti tornanti, sale sul lato est del Sasso di S.Martino e giunge sino ad uno spiazzo appena sotto la cima dove trova posto una casermetta (o deposito munizioni) ancora ben conservata e completamente incassata nella roccia con l’ingresso verso nord e due finestrelle laterali. Il tetto, ora mancante doveva esser fatto di coppi in terracotta con travatura in legno. Con un ampio tornante la mulattiera ritorna sul versante est e raggiunge in trincea la sommità: qui la spianata (prima descritta), contornata da un muretto di pietrame a secco con scarpata esterna in funzione di tagliafuoco (fuoco da armi !) proteggeva gli occupanti ed i pezzi d’artiglieria colà piazzati. Durante la II Guerra Mondiale anche il Sasso di S.Martino fu oggetto delle attenzioni degli occupanti tedeschi i quali costruirono una galleria che, partendo dal primo tornante di questa mulattiera, lo collegava – tramite una scalinata in roccia – con il secondo per poi sbucare poco più in basso della casermetta e ritrovare per sentiero l’accesso principale. Ovviamente la funzione attribuita dai Tedeschi nel 1944 al Sasso di S.Martino era diametralmente opposta alla funzione storica di questo sito: doveva cioè essere utile per controbattere un attacco da sud. Il forte basso o Tagliata di S.Martino fu distrutto quasi totalmente il 10 Novembre 1917, durante la ritirata del IV.a Corpo d’Armata lungo la Valle del Cordevole successivamente alla disfatta di Caporetto. La retroguardia riuscì infatti a dar fuoco a diverse micce e far saltare la struttura nonché il Ponte dei Castèi (che era in ferro) e un tratto della carrozzabile; da attendibili notizie, sembra esista ancora un piano sotterraneo al piazzale ove si trovano i ruderi del forte. Certa è la presenza di una galleria di testa e un camino di ventilazione la cui uscita è posta lungo il valloncello che, da sopra la casa cantoriera scende al piazzale ove si trovano i ruderi. Durante gli ultimi anni del 1800 ci fu, però, anche una grande evoluzione dell’artiglieria: vennero introdotti i proiettili ogivali e le canne rigate al posto dei proiettili a palla e delle canne lisce: questo si tradusse in un forte aumento della capacità distruttiva dei proiettili e in una grande precisione del tiro collegata ad un forte aumento della gittata. Il Regio Esercito (come del resto anche quello Austro-ungarico) continuò però a costruire fortificazioni in calcestruzzo e pietra nella convinzione che reggessero anche all’urto di tali proiettili e senza probabilmente fare accurate prove, tant’è che quando l’artiglieria si evolse al punto di costruire obici (e proiettili) da 305 mm di diametro, i vari forti, capolavori di estetica ma non sufficientemente robusti, furono messi fuori combattimento con pochi tiri: Roma quindi si trovò di colpo a dover ripensare ex novo tutto il sistema difensivo. L’Agordino, sul cui territorio era stato edificato solo il forte della Tagliata di S.Martino, era, insieme alla Val di Zoldo, tra le preoccupazioni del generale Cadorna perché era quasi completamente privo di grosse opere fortificatorie, tant’è che lo stesso Cadorna nella primavera del 1915 dichiarò la completa scopertura della Valle del Cordevole e della Valle del Maè, scopertura che lasciava via libera al nemico per la discesa da Livinallongo verso Belluno lungo questi due assi di penetrazione essendo la Tagliata di S.Martino solo un blocco stradale (anche potenzialmente aggirabile) e non certamente un caposaldo con dotazioni d’artiglieria quali erano i forti del Feltrino e del Cadore.

“L’Avvertenza” del Generale Ragni (1912)[ii]

Comando del V Corpo d’Armata – Avvertenza

È vietato severamente l’accesso ed il transito delle zone in immediata vicinanza delle fortificazioni, che risultano delimitate da appositi pali con cartelli indicatori o dai termini lapidei di servitù militare. È vietato inoltre alle persone non munite di speciale autorizzazione di questo comando qualsiasi rilievo topografico o fotografico, nonché qualsiasi ricerca geologica o mineraria nella zona delimitata dai seguenti punti e comprendente in parte o in tutto il territorio di questo comune.

Mezzocanale – Pendici del Monte Pighèra – Pendici del Framont – Val Salina – La Valle – Cima di Copena – Monte Cielo – La Muda – Pizzo dell’Uomo – Rivamonte – Voltago – Col Negro – Col di Peden – Col Bortolot.

In questa zona è proibito il porto di macchine fotografiche. Queste ultime dovranno essere depositate: alla stazione dei C.C.R.R. di Cencenighe per chi provenga dal territorio austriaco ed alla stazione dei C.C.R.R. di Agordo per chi si diriga dal territorio italiano a quello austriaco.

I contravventori delle suaccennate prescrizioni saranno deferiti all’autorità giudiziaria quali sospetti di spionaggio.

Verona luglio 1912 Il Tenente Generale Comandante del Corpo d’Armata

Ragni

Iniziò quindi nel 1915 la costruzione della mulattiera che da Tornèr sale a Ruit (Roit) e quella che dalla Tagliata di S.Martino (Castèi) sale verso Pianaz (non attraverso le gallerie ma per la Val Carbonère). Lungo queste mulattiere ed alla loro testa furono realizzate opere per il posizionamento di artiglierie in caverna e, defilate dal tiro nemico, anche su spiazzi all’aperto. La strategia era quindi cambiata: non più forti per riparare le batterie d’artiglieria, ma postazioni in caverna che resistevano meglio al tiro nemico. I cannoni, armi a tiro teso o ad arco unico che dovevano avere per forza l’orizzonte libero, erano quindi in caverna, mentre le armi a tiro curvo o a doppio arco (quali obici e mortai), potevano essere collocate all’aperto nascoste da rilievi rocciosi. A questo punto è necessario spiegare la differenza tra cannoni, obici e mortai: dicesi cannone il pezzo d’artiglieria con rapporto tra la lunghezza della canna ed il suo diametro interno, superiore a 20, obice il pezzo dove questo rapporto è compreso tra 20 e 10 e mortaio quando il rapporto scende sotto a 10. Più scende il rapporto, più curvo (a campanile) è il tiro, il cannone è quindi ideale per tiro lungo, dritto e libero con proiettili di medio calibro (molto usati furono i 149 mm con una gittata anche fino a 14 Km), l’obice e mortaio permette anche l’utilizzo di grossi calibri quali il 305 mm italiano o il 420 mm austro-ungarico. Dal 1911 al 1915 circa si iniziò quindi a fortificare anche lo spartiacque Agordino-Zoldano, realizzando negli anni tra il 1910 ed il 1912 il fortino di F.lla Moschesìn che era concepito come ricovero per un plotone, insieme a questo vennero tracciate mulattiere militari da Conaggia fino a Malga Foca e poi Malga Moschesìn e F.lla Moschesìn. Queste nuove strade annullavano l’antica e più scomoda viabilità tra La Valle Agordina e Zoldo attraverso F.lla Giaón ora riattivata e denominata Via dei Capitaniati. L’anno 1916 vide grandi battaglie su tutto il fronte della Grande Guerra; relativamente al saliente trentino vi fu l’attacco austro-ungarico denominato Strafexpedition con il quale il nemico cercò di sfondare sugli altopiani vicentini per raggiungere il mare e isolare l’intero esercito italiano nel fondo di sacco formato dalla pianura veneto-friulana. Alla luce anche di questo avvenimento, il generale Cadorna diede nuove disposizioni tattico-strategiche per le fortificazioni in montagna spostandole dal mero fondovalle alle alture ottenendo un duplice effetto: quello di una ottimizzazione del parco artiglieria, essenzialmente costituito da cannoni i quali avevano bisogno di spazio aperto per il tiro (essendo armi a tiro teso) e quello di costituire dei capisaldi facilmente difendibili. Così venne progettata una rete di mulattiere che nella nostra zona partivano dal Cimonega-Piz Sagron per raggiungere il M.Rite posto a cavallo tra la Valle del Maè e quella del Boite. Veniva così rinforzato un sistema difensivo denominato “Linea Gialla” sul citato tracciato. Questa linea doveva essere utilizzata come linea “superfortificata” per contenere il nemico in caso di attacco massiccio: va da sé che se non ci fosse stata la rotta di Caporetto e la ritirata italiana sul Piave, probabilmente tutta la Conca Agordina si sarebbe trovata, in caso di attacco, nelle stesse penalizzanti condizioni di Livinallongo, ai piedi del Col di Lana. Effettivamente fu tentato un arroccamento su questa linea durante la ritirata nel novembre 1917, ma fu subito abbandonata l’idea per i tempi ristretti concessi per posizionare gli armamenti e per la totale mancanza di supporto logistico per le truppe. Per la “Linea Gialla” nella Conca di Agordo venne individuato un caposaldo con batteria d’artiglieria in caverna alla Sella del Col dei Ciot, all’estremità sud-ovest del M.Celo, soprastante la Conca Agordina e dal quale i cannoni (4 cannoni da 149 mm) previsti, potevano battere da Passo Cereda alla Valle del Biois; contemporaneamente sembra fossero state previste anche delle postazioni su piazzale defilato per i grossi obici da 305 mm. Naturalmente venne studiata una cortina di efficaci collegamenti tramite mulattiere che potevano essere usate anche in funzione di arroccamento su M.Celo e M. Vallaraz con una batteria di cannoni in caverna (4 cannoni probabilmente di piccolo-medio calibro in 4 distinte caverne) a F.lla Folega-F.lla Pongol; questi ripari sono posti uno per lato a F.lla Folega e a F.lla Póngol, tutti circa alla stessa quota e costituiscono una struttura molto singolare. I pezzi d’artiglieria che dovevano essere ospitati in queste caverne avevano una gittata massima di 10 km e battevano la zona dal Passo Duran al Monte Framont sopra Agordo. Le opere in caverna erano supportate, la prima dalla grande mulattiera Tornèr- Col dei Ciot e la seconda dalla mulattiera La Muda-F.lla Póngol (detta anche dei Cartifai). La mulattiera dal Col dei Ciot a F.lla Folega (visibile anche da Agordo) e quella del M.Vallaraz-Scalabras-Moschesìn avevano funzione di collegamento e arroccamento. Il fiancheggiamento di questa struttura difensiva identificabile anche come Ridotto Agordino, era dato dalle postazioni del Pianàz sopra Val Imperina e dalle postazioni di F.lla Moschesìn. Da F.lla Moschesìn la “Linea Gialla” si portava sul Passo Duràn (dove trovavano posto 12 piccole postazioni di mitragliatrice in galleria ed una postazione d’artiglieria in caverna) e per servire il valico venne costruita una strada militare che ora è l’attuale SS n.347. Le mulattiere della Grande Guerra sul M.Celo-M.Vallaraz hanno uno sviluppo complessivo di circa 40 Km comprensivi della mulattiera Cancellade-Roit(Ruit), della mulattiera della Góza e quella dei Copìn (località situate sul M.Celo), nonché della mulattiera che da F.lla Póngol sale alla vetta del M.Celo stesso: qui sotto la vetta vi è una postazione d’artiglieria in caverna. La montagna rappresentò quindi un’unica grande fortezza, inserita in un sistema difensivo che nel solo territorio di La Valle Agordina, vide la costruzione di ben 102 gallerie (finora catalogate). Non tutte queste opere vennero realizzate nel corso della I Guerra Mondiale: i Nazisti le utilizzarono per le loro necessità tattiche in senso inverso durante l’autunno-inverno 1944-45 e primavera 1945 aumentando il potenziale difensivo tramite un’impresa tedesca, la Todt che realizzò numerose altre gallerie e bunker per contenere un attacco da sud. Praticamente la “Linea Gialla” della Grande Guerra venne utilizzata dai Nazisti (ma solo sulla carta) per controbattere gli Alleati nello scacchiere dell’Italia settentrionale nell’estrema difesa del Reich. In quel momento, a distanza di circa 30 anni dalla sua originaria fortificazione, il M.Celo e F.lla Folega ritornarono ad essere il cardine di una struttura difensiva: si può aggiungere che solo nella zona di Roit-Noach vennero costruiti 22 bunker con drenaggio acque, centinatura in legno e isolamento in faesite e carta catramata, alloggi sotterranei perfetti, taluni lunghi anche 45 metri per una larghezza di 3.5 metri ed una altezza di 3 metri circa). I Nazisti avevano quindi l’intenzione di portare la loro frontiera stabile in questa zona: il progetto era coperto da segretezza, tant’è che agli operai italiani che lavoravano per la realizzazione di questi bunker i tedeschi stessi raccontavano che li facevano lavorare solo per tenerli sotto controllo, distanti dai partigiani; del resto il territorio della provincia di Belluno era stato inserito di forza nel Terzo Reich.

| Forte di Forcella Moschesìn[iii]

La decisione di presidiare e fortificare F.lla Moschesin prese corpo negli ultimi anni del 1800 ed i primi del 1900. Vi erano all’epoca pressioni delle popolazioni della Valle di Zoldo per la costruzione di una strada attraverso F.lla Staulanza che avrebbe garantito alla valle uno sbocco verso Selva di Cadore e soprattutto verso l’alta Valle del Cordevole nonché il Tirolo; il progetto avrebbe notevolmente incentivato la disastrata economia zoldana basata sulle officine fabbrili per la fabbricazione di chiodi ed altri manufatti, messa in ginocchio alcuni anni prima dall’involuzione dell’assetto economico locale cui si era aggiunta la “brentana terribile”, un’alluvione poderosa che in un sol colpo aveva distrutto la maggior parte delle officine fabbrili (fusinele) della vallata. Ma la costruzione della strada attraverso F.lla Staulanza non rientrava negli obbiettivi strategici degli alti comandi che guardavano con preoccupazione il contemporaneo svilupparsi di una buona rete viaria nel vicino Tirolo, quindi in caso di conflitto non bisognava creare una viabilità di penetrazione verso la Valle del Piave utile al nemico in caso di aggressione. Si continuava cioè a pensare lo Zoldano e l’Agordino come aree “cuscinetto” a scarsa viabilità di fondovalle per rallentare il nemico ed attenderlo sulle linee fortificate: la precaria viabilità avrebbe ostacolato il nemico in avanzata nel procurarsi i rifornimenti dalle proprie retrovie in Tirolo. Nel 1906 gli alti comandi, a fronte di una nuova richiesta dei Comuni locali per sollecitare la costruzione di una strada attraverso F.lla Staulanza, affermarono che la costruzione di tale strada avrebbe facilitato l’aggiramento delle linee di difesa permanenti Italiane poste sul Cordevole (Tagliata di S.Martino, già operativa dal 1896 circa) e sul Boite. Restava però il fatto che bisognava guarnire quel tratto di frontiera coincidente con la Val di Zoldo. Si decideva così di intervenire su diversi punti uno dei quali era F.lla Moschesìn. Qui venne deciso di erigere sull’insellatura un ricovero da guarnire con un corpo di guardia composto da un plotone. Il progetto per la costruzione del ricovero, ridimensionato dall’Ispettorato Generale del Genio, venne approvato dal Comando del C.S.M. (foglio n.451 del 03/03/1910) e poi trasmesso al Ministero della Guerra ottenne i fondi necessari alla costruzione concessi con dispaccio n. 5704 del 18 aprile 1910.[iv] Ma già prima di questa data la F.lla Moschesìn era oggetto di attenzioni e frequentazione da parte dei militari, tanto che nel 1909 il Comune di La Valle Agordina ricevette la prima missiva riportata qui a seguito. Negli anni seguenti poi iniziarono i lavori di costruzione del forte e della viabilità d’accesso. |

Alcune fasi della costruzione delle mulattiere La Valle – Moschesìn

7° REGGIMENTO ALPINI

Battaglione Feltre

Agordo 22 Maggio 1909

Al Sindaco del Comune di La Valle

Oggetto: Riattamento del ponte dell’Ortigas

Lo scorso anno i muli di questo battaglione nel recarsi alla Forcella Moschesìn incontrarono varie difficoltà al Ponte dell’Ortigas il quale era rotto in diversi punti. Nella supposizione che quest’anno il ponte si trovi nelle medesime condizioni, questo Comando nell’interesse comune, si offre di fornire il personale occorrente per il riattamento di detto ponte purché codesto Municipio fornisca legname e chiodi sufficienti per tale lavoro. Si attende una risposta. Il Maggiore Comandante del Battaglione.(firmato: Pellegrini).[v]

(Nota dell’autore: il Ponte dell’Ortigas era il ponte situato sul Valin de S.Antoni dove ora la strada passa incassata in roccia; tale impluvio è tuttora chiamato Valin dell’Ortigaz).

La Valle Agordina 24 Ottobre 1910

Delibera di Consiglio Comunale:

Oggetto: Ratifica di delibera Municipale d’urgenza 31 Luglio 1910 sul taglio piante e stanghe per costruzione ricovero militare alla Forcella Moschesin.[vi]

La Valle Agordina 9 Settembre 1912

Delibera di Giunta Municipale:

Il Sindaco riferisce quanto segue: Avendo ricevuto una lettera ieri sera dall’ufficiale incaricato dei lavori della strada mulattiera dalla Casera Foca passando alla Casera Moschesin e Forcella Premper il quale domanda d’urgenza che gli venga concessa n° 10 piante per i bisogni occorrenti a riattare detta strada. Considerato che detta strada è servibile anche per i Comunisti.

La Giunta Municipale concorde ed a voti unanimi delibera in via d’urgenza di concedere gratuitamente la martellata di n° 10 piante richieste ed all’occorrenza quel numero di piante che l’Agente Forestale incaricato d’accordo con l’ufficiale direttore dei lavori considera necessarie e nella località in prossimità della strada stessa.[vii]

(nota dell’autore: comunisti=abitanti del comune, in lingua italiana pre-bolscevica dell’epoca ).

La Valle Agordina 6 Ottobre 1912

Deliberazione di Consiglio Comunale n.437

Oggetto: Costruzione strada mulattiera dal Pont Ortigaz alla sommità del Col di Ligam.

Riferito dall’Assessore Da Roit Costantino come il Capitano del Distaccamento Alpino di Agordo che sta costruendo la strada mulattiera a scopo militare, che sarebbe necessaria la combinazione oltre a quella costruenda prolungarla dal Ponte Ortigaz al Col de Ligam perché utilissima e necessaria anche al Comune e chiede la somma di Lire 500:00 etc….

Delibera la costruzione da parte del distaccamento alpino del tronco di strada da Pont Ortigaz al Col de Ligam colla corresponsione di Lire 500:00 etc……[viii]

Da questi documenti capiamo chiaramente che non esisteva fino al 1912 il tratto di strada che da S. Antonio (Valìn Ortigaz) porta fino in prossimità dell’attuale penultimo tornante prima di arrivare a Malga Foca. La strada, fino a quella data, da S.Antonio proseguiva verso Piqual sull’attuale tracciato e di lì saliva a Malga Foca lungo la Cal del Ligam per poi arrivare alla malga. Lo stesso dicasi per la strada che, nel 1912, si dice in costruzione a valle del Ponte Ortigaz che poi è l’attuale tracciato che dalla base del Bot dei Murèr porta alla Madonna e poi sale a S.Antonio. Prima del 1912 la strada era l’attuale “strada vecia” che dalla base del Bot dei Murèr si porta alla Madona Vecia da dove si diparte una diramazione che da un lato consente di attraversare le Pontesìe e dall’altro sale alla Madonna attuale e prosegue per Folega. Dalla Madona Vecia il tracciato sale quindi a S.Antonio dove si trovava un ponte notevolmente disastrato stando alla nota sopra descritta. Da Piqual, oltre che la Cal del Ligam che portava a Malga Foca, vi era un’altra strada che salendo il Col Sarèn portava in prossimità del Lag del Rù dove, su una cartografia di inizio 1800 compaiono delle costruzioni.

Infortuni sul lavoro per la costruzione delle mulattiere del Monte Celo [ix]

(Interessanti per determinare le date di costruzione dei vari tronchi di mulattiera)

5° Reggimento Genio Minatori

Lavori stradali della Muda Muda 11 settembre 1915

Al Comando dello Sbarramento Cordevole (Miniere)

Oggetto: Rapporto circa la lesione riportata dall’operaio Bulf Giobbe al n° matricola 111

Oggi il dì 11 settembre alle ore 3 pomeridiane sono stato avvertito dal capo squadra Lena Giuseppe che il nominato Bulf Giobbe di professione falegname di anni 24 residente nel Comune di Taibon al n° 111 di matricola mentre si trovava lungo il tratto stradale in costruzione Muda-Casera Roit è stato colpito da un disgraziato incidente.

(………..) fatto accompagnare all’ambulatorio delle Miniere per la dovuta medicazione, indi alla propria abitazione.

In realtà il Bulf Giobbe fu medicato alla infermeria della Tagliata S.Martino dal Capitano Medico Direttore (Buson ?) come risulta da altra nota allegata.

Direzione Lavori Stradali Muda-Casere Roit

Agordo 16 giugno 1916

Il dì 16 giugno 1916 alle ore 9.30 antimeridiane, sono stato avvertito dall’assistente Costa Luigi, sergente del 96° Battaglione diM.T. che il nominato Bordignon Giulio fu Giovanni, minatore, nato a La Valle nel 1898, mentre si trovava sui lavori di costruzione della strada militare Muda-Casere Roit è stato colpito da un disgraziato accidente. (…..)si recava a prendere acqua su quei pressi, cadde a terra battendo sopra ad un sasso tagliente ferendosi alla coscia destra (….).

Il Tenente Direttore dei Lavori

Infermeria Tagliata S.Martin-Agordo

Tagliata addì 16 giugno 1916

Al Comando Sbarramento Val Cordevole – Agordo

Io qui sottoscritto ho visitato l’operaio minatore Bordignan Giulio del fu Giovanni di anni 18, domiciliato a La Valle il quale asserisce che stamattina alle ore 9 ½ mentre si recava a prendere acqua nei pressi di Casera Roit scivolò e cadde a terra battendo la coscia destra sopra un sasso tagliente(….).

Il Capitano Medico (Buson ?)

Comando Genio IV a Armata-Ufficio Lavori-Comando Sbarramento Cordevole

Illustrissimo Sign. Sindaco di La Valle

Si rende noto che il giorno 8 marzo 1917 alle ore 12, per improvviso scoppio di mina fu infortunato l’operaio minatore De Col Giovanni di Luigi, d’anni 44 di La Valle. Località Casera Pradusel.

Comando Genio IV a Armata-Ufficio Lavori

Illustrissimo Sign.Sindaco di La Valle

Oggi il dì 7 maggio 1917 alle ore 9 sono stato avvertito dal Capo squadra Sign. Schena Giuseppe che il nominato De Col Antonio di anni 34, minatore, al n°54 di matricola, mentre lavorava sulla mulattiera Val Clusa-Ponte della Forchetta è stato colpito da un disgraziato accidente.(…) è stato travolto da un sasso staccatosi improvvisamente dall’alto e gettato nel burrone sottostante(….). Sul luogo furono prestate le prime cure del caso, indi fu condotto all’ infermeria della Tagliata S.Martino per le medicazioni e poi accompagnato a casa propria a La Valle.

Comando Genio IV a Armata-Ufficio Lavori

Illustrissimo Sign. Sindaco di La Valle

Oggi 22 maggio 1917 alle ore 15 sono stato avvisato dal Ten. Manzi Sign.Angelo addetto ai lavori alla Sella del Colle del Ciot, che il nominato De Nardin Antonio di anni 17 domiciliato nel Comune di Agordo, alle ore 15, nel mentre assisteva al lavoro nel sentiero Sella del Colle del Ciot-Follega fu colpito da un disgraziato accidente.(……..) fu colpito alla testa da un sasso staccatosi improvvisamente in seguito allo scoppio di una mina (……..) Sul luogo furono prestate le prime cure del caso e poi sollecitamente trasportato all’infermeria di S.Martino ove trovasi attualmente.

Il direttore dei lavori.

Comando Genio IV a Armata-Ufficio Lavori

Illustrissimo Sign. Sindaco di La Valle

Oggi il 29 maggio 1917 alle ore 10,30 sono stato avvertito dal capo squadra Sign. Schena Giuseppe, addetto ai lavori di Pongol di Forcella Follega, che il nominato Mottes Sabe fu Lucca, di anni 50, minatore,domiciliato nel Comune di Rivamonte, alle ore 10,30 nel mentre assisteva al lavoro sulla mulattiera in località Pongol di Follega, fu colpito da un disgraziato accidente.(…….) mentre l’operaio Mottes Sabe era intento a picconare in un sasso una scheggia lo colpì all’occhio sinistro(…..). Fu sollecitamente inviato all’ospedale da campo 0.47 di Agordo ove furono prestate le cure del caso, da dove venne inoltrato alla propria casa.

Comando Genio IV a Armata-Ufficio Lavori

Illustrissimo Sign.Sindaco di La Valle

Oggi il 31 maggio 1917 alle ore 11,30 sono stato avvertito dal capo squadra Sign. Schena Giuseppe, addetto ai lavori di Pongol di Forcella Follega, che il nominato De Gottardo Giovanni fu Giacomo, minatore, domiciliato nel Comune di La Valle, alle ore 11,30, nel mentre assisteva al lavoro sulla mulattiera, in località Pongol, fu colpito da un disgraziato accidente.(……)era intento a staccare un sasso con un palo-leva, sdrucciolò, causa il terreno umido; ed il sasso staccatosi lo investì colpendolo alla gamba sinistra(….). Sul luogo furono prestate le prime cure del caso e poi sollecitamente trasportato all’ospedale da campo 0.73 di Agordo ove trovasi attualmente.

Comando Genio IV a Armata-Ufficio Lavori

Illustrissimo Sign.Sindaco di La Valle

Oggi 2 giugno 1917 alle ore 15 sono stato avvisato dal Ten. Manzi Sign.Angelo addetto ai lavori alla Sella del Colle del Ciot, che il nominato Bristoch Giordano di Giuseppe di anni 14, garzone, al n° 12 di matricola, domiciliato nel Comune di La Valle, alle ore 3 antimeridiane, nel mentre aiutava il fabbro, in località Sella del Colle del Ciot, fu colpito da un disgraziato accidente. (…….) mentre l’operaio Bristoch Giordano aiutava il fabbro per appuntare i pistoletti, gli cadeva sul piede destro un pezzo di ferro arroventato (……).Sul luogo furono prestate le prime cure del caso e poi sollecitamente trasportato all’infermeria della Tagliata di S.Martino ove trovasi attualmente.

Il direttore dei lavori.

Comando Genio IV a Armata-Ufficio Lavori

Illustrissimo Sign.Sindaco di La Valle

Oggi il 26 giugno 1917 alle ore 15 sono stato avvertito dall’operaio Conedera Giuseppe, addetto ai lavori di Pongol a Forcella Follega, che il nominato Conedera Giuseppe di Massimiliano di anni 15, manovale, al n° 32 di matricola, domiciliato nel Comune di Rivamonte, alle ore 8 antimeridiane nel mentre lavorava sulla mulattiera Pongol, fu colpito da un disgraziato accidente.(…..) mentre era intento a lavorare sulla mulattiera Pongol-Forchetta Val Clusa-Muda, un sasso caduto dall’alto lo colpiva alla gamba (….). Fu sollecitamente inviato all’ospedale 0.73 di Agordo ove furono prestate le cure del caso, da dove venne inoltrato alla casa propria.

*******

Batteria d’artiglieria in caverna della Sella del Col dei Ciot [x]

Lo sbarramento difensivo sul Maè era da molti ritenuto insufficiente tanto che si riteneva utile se non indispensabile un suo rafforzamento con un’ opera corazzata che servisse a garantire il fianco SO della fortificazione di M.Rite, ma tale soluzione era molto dispendiosa. Il comandante della IV.a Armata S.A.R. il Duca d’Aosta rispose a tali richieste dicendo che a suo parere il mancato rafforzamento dell’area del Maè poteva essere compensato dalla struttura di M. Rite in Val Boite e della Sella del Col dei Ciot (1526 m) a sud di La Valle Agordina (foglio n.102 del 31/10/1910).[xi] Veniva quindi calcolato un raggio d’azione dei cannoni da 149G di M. Rite di 14 km e tale raggio d’azione riusciva a coprire nella direzione di Agordo un triangolo con vertice il M. Rite ed angoli di base posti sui colli di La Valle Agordina e sul M. Pelsa con una linea ideale di massima gittata che passava tra Moiazza e Framont. L’apertura d’ingresso del tiro era data dal Passo Duran peraltro anch’ esso sede di fortificazioni. Quindi tutta la Conca Agordina e la conca di Gosaldo fino al Passo Cereda dovevano essere coperte dalle batterie posizionate sul M.Celo e precisamente alla Sella del Col dei Ciot ed a F.lla Folega.

La batteria di Col Pradamio e la difesa della Valle del Maè

Alla fine del XIX Sec. anche la difesa a sud-ovest del Ridotto Cadorino dava grosse preoccupazioni allo Stato Maggiore Italiano, perché era ritenuta molto probabile una manovra di aggiramento di queste fortificazioni, attraverso le Valli del Cordevole e del Maè praticamente sguarnite. Le preoccupazioni degli Italiani erano più che giustificate, tanto che gli Austriaci avevano pronto un piano per l’aggiramento della stretta di Venas e del campo trincerato di Pieve di Cadore, avendo come punto d’arrivo Forno di Zoldo attraverso due possibili direttrici: la prima Vodo-Pian de Coloi-Forcella Chiandolada-Bortolot-Sagni-La Fratta-Bragarezza-Forno di Zoldo; la seconda: Venàs-Ponte la Chiusa-Fienili la Volta-Massarie-Cibiana-La Sega-Fienili Muro-Tabià Deona-Fornesighe-Villanova-Forno di Zoldo.[xii] Gli abitanti della Val di Zoldo, alla fine dell’Ottocento, chiedevano con insistenza la costruzione di una rotabile che da fondovalle salisse a F.lla Staulanza per arrivare a Selva di Cadore: forzatamente, se si costruiva questa strada bisognava anche difendere maggiormente la Valle del Maè, perché una tale via di comunicazione troppo si prestava ad un aggiramento della Fortezza Cadore-Maè. Le alte gerarchie militari, nella fattispecie l’Ufficio Scacchiere Operativo aveva espresso parere negativo sulla costruzione della rotabile di F.lla Staulanza già nel 1881.[xiii] Il C.S.M. dava un’ulteriore parere negativo nel 1901 ed ancora nel 1903, motivato dalla totale mancanza di sbarramenti difensivi atti allo scopo in Valle del Maè. Nel 1906 però il Ministero, concedendo il nulla osta per la costruzione della strada, spiazzava l’Ufficio Scacchiere Operativo mettendolo il condizione di provvedere a guarnire la difesa anche in questa zona. Nel 1908 venne così presa la decisione di rafforzare le opere di difesa sul Maè e nel 1909 veniva presentata dall’Ufficio Scacchiere Operativo una proposta in tal senso prospettando la fortificazione di Col Pradamio[xiv]. Lo studio prevedeva la realizzazione di una rotabile d’accesso a Col Pradamio con la realizzazione di una postazione per cannoni da 149G e la realizzazione di un corpo di guardia ai Casoni con un piccolo ricovero. Congiuntamente veniva decisa la realizzazione di un ricovero a F.lla Moschesìn per controllare il collegamento tra la Conca di Agordo e la Val di Zoldo. L’opera di difesa di Col Pradamio fu soggetta a diversi tagli tali da rendere molto più economica la realizzazione dell’opera e fu oggetto di contrastanti opinioni sulla effettiva utilità di quest’ultima alla luce della costruenda opera del Col della Sparlonga (a sud di Longarone) che con i suoi cannoni da 149 A avrebbe facilmente contrastato un’irruzione nemica nella Valle del Maè. Nel 1912 si continuava a ribadire il concetto della necessità di potenziare la difesa a fronte della costruzione della nuova strada di F.lla Staulanza che avrebbe permesso agli Austriaci di penetrare facilmente in Val di Zoldo. Rimanevano quindi aperte tutte le possibilità prospettate e cioè gli sbarramenti sul Col Castellin o sul Col Baion e quello di Col Pradamio. Venne quindi nominata una commissione avente per obiettivo lo studio strategico del circondario di Longarone, compresa la difesa della Valle del Maè, da tanti ritenuta già idonea, senza ulteriori opere, essendo garantita dai cannoni del M.Rite e da quelli della Sella del Col dei Ciot in comune di La Valle Agordina.[xv] Vedremo come poi negli anni successivi vennero fortificati, il Col Baion, lo Spiz Zuèl ed il Col de Salèra. Contemporaneamente svanì anche il progetto di una interruzione stradale a Bas di Caora presso Mezzocanale.

“L’Avvertenza” del Generale Aliprindi (1914)[xvi]

Comando del V Corpo d’Armata – Avvertenza

E’ vietato severamente l’accesso ed il transito delle zone in immediata vicinanza delle fortificazioni, che risultano delimitate da appositi pali con cartelli indicatori o dai termini lapidei di servitù militare. E’ vietato inoltre alle persone non munite di speciale autorizzazione di questo comando qualsiasi rilievo topografico o fotografico, nonché qualsiasi ricerca geologica o mineraria nella zona delimitata dai seguenti punti e comprendente in parte o in tutto il territorio di questo comune.

1a Zona: Borca-R.Assola-M.Penna-Zoppè-Fornesighe-M.Castellin-M.Sfornioi-M.Dubiea-Colle Duoghi-Perarolo-Col Pelos-M.Vedorchia-M.Piduel-T.Talagona-Calalzo-Valle Oten- Valle Paè-Pendici Crode di S.Pietro-Pendici M.Antelao.

2a Zona: Adiacenze dei Becchi di Impostanda e Forcella Piccola.

In questa zona è proibito il porto di macchine fotografiche. Queste ultime dovranno essere depositate:

- Alla stazione dei C.C.R.R. di Pieve di Cadore dalle persone transitanti per M.Tranego-S.Dionigi-Costa Piana-M.Vedorchia-M.Piduel;

- presso il sindaco del Comune di Valle dalle persone transitanti per Col Vidal e Vinigo;

- presso il sindaco del Comune di Cibiana dalle persone transitanti per M.Ritte, Cibiana ed adiacenze;

- presso il sindaco del Comune di Perarolo dalle persone transitanti per Perarolo, Col Pelos ed adiacenze;

- presso il sindaco del Comune di Borca dalle persone transitanti lungo la rotabile nazionale, presso Borca, sulle Pendici di M.Antelao e regione adiacente a Forcella Piccola;

I contravventori delle suaccennate prescrizioni saranno deferiti all’autorità giudiziaria quali sospetti di spionaggio.

Verona Maggio 1914 Il Tenente Generale Comandante del Corpo d’Armata

Aliprindi

Le fortificazioni dello Spiz Zuèl e Col de Salèra

Le prime ispezioni sullo Spiz Zuèl e sul Col de Salèra risalgono probabilmente al 1915. Nel mese di dicembre del 1916 si raccolse anche la documentazione fotografica del sito e delle visuali panoramiche per la definizione della strategia difensiva delle opere.

Col de Salèra

Dal Col de Salèra è possibile inquadrare visivamente anche il Col di Lana ed il M. Pore attraverso F.lla Staulanza e questo dava ulteriore importanza al sito tanto che nel luglio del 1916 era stato predisposto un progetto per la realizzazione di una postazione d’artiglieria in caverna formata da un singolo imbocco che dopo 30 m circa di galleria si biforcava in due gallerie lunghe circa 70 m cadauna le quali portavano a due caverne di tiro le quali verosimilmente, date le dimensioni, avrebbero dovuto ospitare cannoni da 149 mm con direzione di tiro NO e NO-O. Lo sviluppo complessivo delle gallerie di Col de Salèra era di circa 170 m per una larghezza di 3-3.5 metri ed un’altezza di 3.Le caverne di tiro erano previste di dimensione 4.5 x 4.5 m ed un’altezza di 3.5 m. La quota sul livello del mare delle camere di tiro era a circa 1592 m.[xvii]

Spiz Zuèl

Il progetto della postazione di cannoni in caverna dello Spiz Zuèl constava di quattro postazioni in caverna collegate da una rete con sviluppo di circa 340 m di gallerie. Un primo ingresso che serviva le due postazioni ad ovest (prima e seconda) era posto a quota 1981 m mentre un secondo ingresso, collegato all’esterno col primo tramite una strada, serviva le postazioni ad est ed era posto a quota 1977 m circa, mentre su un piazzale posto a poca distanza trovava posto un gruppo di perforazione (compressori). I due ingressi erano collegati anche internamente tramite galleria prima delle biforcazioni per le caverne di tiro. Date le dimensioni delle caverne (uguali a quelle del Col di Salèra) si presume che dovessero essere armate con cannoni da 149 A; la direzione di tiro variava da N-NO della prima camera a NE della quarta. Le quote delle singole caverne erano: 1983, 1979, 1976 e 1970 m.[xviii] I lavori sulla prima galleria erano sicuramente in corso il 29 novembre del 1916,[xix] mentre opere esterne erano in fase di realizzazione già nel 1915.[xx]

Utilizzo della “Linea Gialla”

Dopo la disfatta di Caporetto, s’impose il problema della ritirata della IV.a Armata dalle Dolomiti al Piave. Il 3 novembre del 1917 il Generale Cadorna si rese conto che la ritirata della IV.a Armata procedeva molto più lentamente del previsto e la stessa rischiava di essere isolata dagli Austriaci con la presa dell’alta e media Val Belluna che avrebbe portato ad un totale aggiramento. Già il 26 ottobre 1917, con dispaccio n° 4998, il Generale Cadorna aveva ordinato al generale Di Robilant il ripiegamento sulla “Linea Gialla”. Con successivo dispaccio n° 5015 del 27 ottobre il generale Cadorna ribadiva al Di Robilant di ripiegare ed attestarsi sulla “Linea Gialla” entro il giorno corrente. A tali ordini il Di Robilant non aveva corrisposto pienamente ritenendo difficile occupare le alte quote della linea per la presenza della neve e pertanto si era attestato solo nei fondovalle, tale decisione fu approvata da Cadorna il 29 ottobre. Sembra però che il Di Robilant volesse comunque mantenersi in Cadore indipendentemente da quello che succedeva sul resto del fronte: quando il Comando Supremo si rese conto di questo erano già stati persi due giorni soltanto il 3 novembre Cadorna ordinò categoricamente a Di Robilant di ritirarsi.[xxi] Il giorno 5 novembre del 1917 il Comandante del IX° Corpo, raccomandava alle retroguardie del Val Cismon e Val Cordevole di non abbandonare le posizioni della “Linea Gialla” prima del completo passaggio del I° Corpo, quindi di accorparsi alla Tagliata di S.Martino, a Gena Bassa in Valle del Mis e a Casera Guarda in Val Caorame per poter essere evacuate sugli ultimi autocarri dello stesso I° Corpo.[xxii] Contemporaneamente la Fortezza Cadore-Maè doveva evitare che il nemico forzasse la “Linea Gialla” e proteggere così anche la Valle del Maè in modo che gli Austriaci non potessero disturbare sul fianco la ritirata italiana verso Belluno. L’ordine era di tenere le posizioni fino alla notte entrante sull’11 novembre, dopodichè avrebbero dovuto ritirarsi e costituire la retroguardia.[xxiii] Il 46° Reggimento Fanteria, in ritirata dal Col di Lana attraverso F.lla Staulanza, dopo aver distrutto alcuni ponti nella Val di Zoldo, il 9 novembre si ritirò verso Longarone dove tutti caddero prigionieri degli Austriaci nei dintorni di Igne.[xxiv] Miglior fortuna ebbe la “Colonna Nassi” che, dopo aver subito gravi perdite in combattimento a Longarone, era riuscita a scendere in Val Cordevole ritirandosi nella Valle del Maè ed attraversando i monti. Pelf e Talvena. La traversata avvenne probabilmente da Soffranco o dai Casoni, risalendo la Val del Grisol fino a F.lla La Varetta per poi scendere in Val Vescovà fino al Cordevole. Le ultime truppe Italiane in ritirata passarono alla Tagliata di S.Martino la “Linea Gialla” il 10 novembre del 1917 ed uno degli addetti alle interruzioni stradali riuscì a far saltare il forte ed il ponte (il soldato Adriano Calgaro del 5° Reggimento Genio, medaglia di bronzo).[xxv] Gli stessi giorni, alcuni alpini di La Valle, provenienti dall’alto Cordevole, in ritirata verso il Piave, approfittarono per portare un saluto alle famiglie in paese: invero il ritardo fu per loro fatale perché non riuscirono più a ricongiungersi ai propri reparti e rimasero intrappolati nella Valle del Cordevole dagli Austriaci che, provenienti da Longarone erano ormai giunti a Mas di Sedico; rientrarono quindi nella Conca Agordina e si diedero alla macchia per non essere presi dagli Austriaci. Sul M. Celo esiste un caverna (landro, in dialetto Kool), chiamato kool del disertor nel quale trovò rifugio almeno uno di questi soldati; essendo anche Lavallese, i parenti lo rifornivano di viveri o comunque riusciva ad avvicinarsi al paese per procurarsi il cibo. L’anno successivo, i primi giorni di novembre, questi alpini, appostati sui versanti del M. Celo sopra la stretta dei Càstei – probabilmente armati anche con una o più mitragliatrici – ingaggiarono alcuni scontri a fuoco con le truppe in ritirata. Sembra, da testimonianze raccolte, che alcuni Austriaci siano stati sepolti dai commilitoni nei pressi delle Case Giovannelli (imbocco lato Agordo della attuale galleria stradale dei Castèi) e quantomeno uno nei pressi del villaggio di Noach. Resta da dire che il Corpo di Guardia della Tagliata di S.Martino (chiamato come si è già detto Fortino Alto) fu certamente presidiato da una guarnigione fino al 1921; infatti in quell’anno il Comune di La Valle Agordina gratificò i militari con un premio in denaro per il loro solerte intervento a favore della popolazione della frazione La Muda colpita da una frana di massi. Nel tragico evento perirono due donne.[xxvi]

- Rappresentazione grafica della Linea Gialla_da_Esercito Italiano nella Grande Guerra, vol. IV, tomo 3

- Forte Forcella Moschesin da postazione Spiz Moschesin_Archivio Tiziano De Col

- Postazioni sul Monte Vallaraz

- Mulattiera Grande Guerra su Monte Vallaraz_Archivio Tiziano De Col

- Mulattiera Grande Guerra su Monte Vallaraz_Archivio Tiziano De Col

- Cippo_1917_tra Ruit e Pradusel_14° tornante_1130 mslm_Archivio Tiziano De Col

- Cippo_1915_tra Torner-Ruit_presso finestra enel Val de la Meda

- Disegno Austriaco_Tagliata S. Martino fronte Agordo_Archivio Tiziano De

- Forcella Moschesin_Panoramica verso val Pramper

- Forcella Folega_galleria Sud_Est_camera pezzo_Archivio Tiziano De

- Forcella Folega_galleria Sud_Est_feritoia di tiro_Archivio Tiziano De Col

- Calleda_Duran_3D_da La Valle vs Zoldo_Google Earth_Tiziano De Col

[i] Documento Archivio Comunale di La Valle Agordina

[ii] Documento Archivio Comunale di La Valle Agordina

[iii] T.De Col-M.Olivotto: La montagna dimenticata, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 2001; pag 22

[iv] De Donà-Muzizza-Toscani: I forti di M.Rite e Pian dall’Antro, Ridis 1988; pag 42-50

[v] Documento Archivio Comunale di La Valle Agordina

[vi] Documento Archivio Comunale di La Valle Agordina

[vii] Documento Archivio Comunale di La Valle Agordina

[viii] Documento Archivio Comunale di La Valle Agordina

[ix] Documenti Archivio Comunale di La Valle Agordina

[x] T.De Col-M.Olivotto: La montagna dimenticata, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 2001; pag 44

[xi] De Donà-Muzizza-Toscani: I forti di M.Rite e Pian dall’Antro, Ridis 1988; pag 46

[xii] De Donà-Muzizza-Toscani: I forti di M.Rite e Pian dall’Antro, Ridis 1988; pag 26-27

[xiii] De Donà-Muzizza-Toscani: I forti di M.Rite e Pian dall’Antro, Ridis 1988; pag 40

[xiv] De Donà-Muzizza-Toscani: I forti di M.Rite e Pian dall’Antro, Ridis 1988; pag 42

[xv] De Donà-Muzizza-Toscani: I forti di M.Rite e Pian dall’Antro, Ridis 1988; da pag 43 a pag 50

[xvi] De Donà-Muzizza-Toscani: I forti di M.Rite e Pian dall’Antro, Ridis 1988; pag 76

[xvii] Alberto Alpago Novello: “Tempore Belli”, DBS 1995, pag 43

[xviii] Alberto Alpago Novello: “Tempore Belli”, DBS 1995, pag 44 e 45

[xix] Alberto Alpago Novello: “Tempore Belli”, DBS 1995, pag 49

[xx]Alberto Alpago Novello: “Tempore Belli”, DBS 1995, pag 60

[xxi] Carlo Meregalli: Grande Guerra 15-18 dal crollo alla gloria, Ghedina –Tassotti 1994; pag 167-168

[xxii] Musizza – De Donà: Dalle Dolomiti al Grappa, DBS 1999, pag 36

[xxiii] Musizza – De Donà: Dalle Dolomiti al Grappa, DBS 1999, pag 44

[xxiv]Musizza – De Donà: Dalle Dolomiti al Grappa, DBS 1999, pag 84

[xxv] Giorgio Trevisan: Sito Web “Le Fortificazioni del Veneto”

[xxvi] Documento Archivio Comunale di La Valle Agordina